Por Juan Manuel Ruiz

Periodista, Director de Radio Red

@jmruizmachado

De Ludwig Wittgenstein (1889-1951) vine a saber cuando estudiaba en la universidad. Un grupo de jóvenes intelectuales, que ya eran profesores universitarios, me invitó a hacer parte de su tertulia en calidad de observador, sin voz ni voto. Si bien la mayoría profesaba su admiración por Nietzsche, Spinoza, Husserl, un par de ellos se apartaba de esa tendencia y se iba por propuestas más complejas.

A pesar de que pronto caí en la tentación de devorar Más allá del bien y del mal, y por ahí de paso terminé leyendo a Freud, siempre me llamó poderosamente la atención un texto que leí del filósofo austríaco que había escrito una frase enigmática: «los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo». El autor me lo reveló el profesor Jorge Iván Cruz, uno de los hombres más grandes que he conocido.

Por razones realistas y pragmáticas, mi interés iba más hacia el conocimiento del lenguaje que por el amor a la sabiduría. Como periodista en potencia, admirador del mensaje y la palabra, me obsesionaba conocer esas herramientas para narrar, describir el mundo, la heterogeneidad de la existencia. Pero igualmente por hechos obvios (muy joven me enrolé en el mundo del trabajo), terminé aplazando la búsqueda de las respuestas a esas inquietudes iniciales que me planteaba en relación con la manera como podía comunicarme mejor con mi entorno y de paso comunicarlo a los demás.

Al cabo de muchos años volví a caer en Wittgenstein. Lo hice inicialmente recalando en su biografía, grandiosa y llamativa como trágica. Ahí supe que era descendiente de un hombre que había llegado a ser el más rico del mundo; que su existencia, la de Ludwig, había sido privilegiada en exceso y llena de retos y exigencias. Tres de sus hermanos, herederos como él de una inmensa fortuna, prefirieron suicidarse, supuestamente por creer que no estaban a la altura de las demandas de su poderoso padre.

Leyendo y leyendo más sobre su vida y su obra, retomé la frase que el tiempo ayudaba a decantar con la contribución de la experiencia. A partir de mis propias vivencias, empecé a darle sentido a esa expresión y acepté, igualmente, que los límites de mi pequeño, reducido mundo eran también los límites de mi lenguaje. ¿Pero de qué lenguaje estábamos hablando?

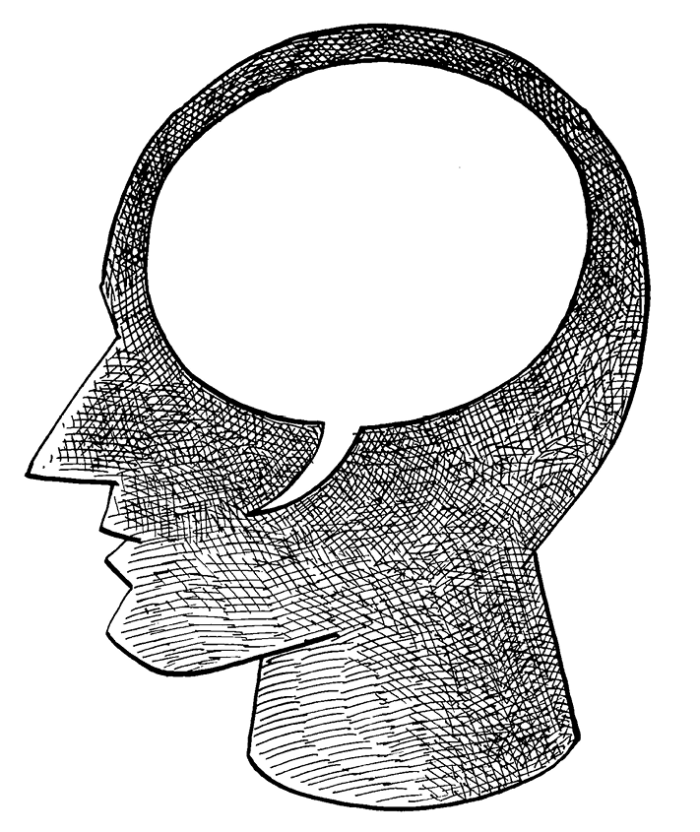

Me conecté con Wittgenstein en sus formulaciones

fundamentales, sin reparar siquiera en las contradicciones

que él mismo detectó en su propia obra

Ahí estaba la cuestión; no solo era asunto de lo escrito y de lo verbal. «Nuestro lenguaje, y las formas de nuestro lenguaje, moldean nuestra naturaleza, dan forma a nuestro pensamiento, e impregnan nuestras vidas», decía el filósofo vienés en su Tractatus Logico-Philosophicus.

Cuando empecé a conocer personas nuevas, totalmente diferentes a mí, y a viajar por el mundo, a descubrir otros países, otras voces y otros ámbitos –como dice Capote–, comprendí que había muchos lenguajes. El de la música, el de los olores, el del amor fraterno. El lenguaje de la amistad, las expresiones silenciosas de la solidaridad. También la historia tiene su propio lenguaje, como ciertamente lo tienen la guerra y el odio. El lenguaje del color, el de la naturaleza. En alguna ocasión, mientras caminaba a orillas de los lagos de Plitvice, en Croacia, lejos del bullicio humano pero acompañado de los sonidos del agua y el canto de los pájaros, recuperé nociones sobre la conexión de la que somos capaces con nuestro entorno, como me había pasado a orillas de la represa del Neusa, cerca de Bogotá: el lenguaje de la paz y del sosiego, que solo se entiende cuando somos capaces de alcanzar algún nivel de introspección.

Las afirmaciones de Wittgenstein, ciertamente, las he interpretado a partir de mi experiencia, puesto que no soy filósofo ni mucho menos experto en su obra. Son algunos de sus postulados los que me han inquietado durante años. «El lenguaje contiene las mismas trampas para todos; la inmensa red de falsos caminos mantenidos en buen estado». Y cuando saltan esos falsos caminos, afirmaba, él, como pensador, debía poner signos que ayudaran a pasar de largo por los lugares peligrosos.

Durante décadas me dediqué a mover los límites de mi mundo desde la perspectiva que me daban los libros que leía. Ciertamente, haber descubierto autores nuevos me producía asombro y emoción. Luego traté de entender cosas que no comprendía, a partir de la teología. Y mi horizonte se ensanchó aún más. Demorado y postergado siempre por el trabajo, abrí espacio también para la música; y hallé nuevos signos que estaban ocultos para mí. Pero fue a través de los viajes que acepté que este mundo no es como el de la televisión: que había un truco detrás de la manera cómo nos vendían la moto.

A mi manera, sin cruzar sus caminos, ni los de quienes lo estudian de verdad a fondo, me conecté con Wittgenstein en sus formulaciones fundamentales, sin reparar siquiera en las contradicciones que él mismo detectó en su propia obra y que en algunos casos lo llevaron a decir exactamente lo contrario de lo que siempre había sostenido. Para mí bastaba lo que siempre he tratado de comprender: que «las preguntas filosóficas son frecuentemente no tanto preguntas en busca de una respuesta, sino preguntas en busca de un sentido».